今後ニーズが伸びそうなシニア向け住宅・施設の形態とは

番号 73

キーワードは"自由と安心の両立住宅”

日本は2025年に「超高齢社会」としてのピーク期を迎え、総人口の約30%が65歳以上になると予測されています。

こうした中で、従来の「介護施設中心」のモデルから、「自分らしく暮らせる住まい」へとシフトが進んでいるという記事をみました。

特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホームが主流でしたが、近年はより自由度が高く、ライフスタイル重視の住宅が増加しています。

特に、「介護を前提としないが、将来に備えられる住宅」への関心が高まっているといいます。

十数年前、半身不随の父も、暮らしづらい事この上ない実家に、3回目の脳溢血になるまで居続け、在宅へのこだわりが半端なかったことを思い出し、選択肢が多くなってきた昨今を羨ましく思いながら読んでいました。

シニア向け住宅・施設は大きく以下の5つに分類されます。

1. 特別養護老人ホーム(特養):

要介護3以上対象、低料金だが入居待機が多い。

2. 介護付き有料老人ホーム:

介護サービスが包括的、医療連携が充実。

3. 住宅型有料老人ホーム:

介護サービスは外部利用型で自由度が高い。

4. サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):

自立〜要支援層向け、生活相談と安否確認が基本。

5. シニア向け分譲・賃貸マンション:

一般住宅に近いが高齢者配慮設計。

この中で、今後最もニーズが伸びると予測されるのは「自立型+医療・介護連携型のハイブリッド住宅」といわれています。

注目される『ハイブリッド型住宅』とは

「ハイブリッド型住宅」とは、生活の自由度を確保しながら、必要に応じて医療・介護サービスを受けられる仕組みを備えた住宅のことです。代表的な例としては、

• サービス付き高齢者向け住宅

+訪問看護ステーション併設型

• シニア向け分譲マンション+外部介護連携

• 民間デベロッパーと医療法人の共同運営型

などが挙げられます。

これらの 成長の背景には以下のような要因が挙げられます。

• 要介護予備軍の増加:

65〜75歳の「アクティブシニア」層が増加。

• 在宅医療・オンライン診療の進化:

自宅にいながら診療・リハビリが受けられるようになった。

• 家族との距離感の再設計:

近居・同居ではなく「緩やかな支え合い」を求める傾向。

厚生労働省と国土交通省の統計によれば、2040年までにシニア世帯の約35%が「自立生活+見守り付き住宅」を希望すると回答しています。

特に都市部では、以下の傾向が見られます。

• 単身高齢者世帯の急増

(2040年には全体の45%)

• 平均寿命の延伸による

「75歳以降の自立生活期間」の拡大

• 介護保険財政の逼迫による施設入所の抑制

このため、民間デベロッパーによる「民設・民営・軽支援型」住宅が急増しています。

今後ニーズが伸びる住宅ジャンルの具体例

1. 医療連携型サ高住

医療機関が併設または提携し、24時間看護師常駐体制を持つタイプです。

■代表例:

• SOMPOケア「そんぽの家」シリーズ

• ベネッセスタイルケア「グランダ」シリーズ

• メディカル・ケア・サービス「愛の家」

2. リゾート型シニア住宅

自然環境や観光地に立地し、セカンドライフを楽しむコンセプト。

■代表例:

• 長野県「八ヶ岳サンクチュアリヴィレッジ」

• 沖縄県「ウェルネスリゾートうるま」

3. コレクティブ型シェアハウス

少人数が共同生活を営みながら、互いに支え合う仕組み。

■ 代表例:

• コミュニティネット「和みの家」シリーズ

• みんなの家プロジェクト(東京都杉並区)

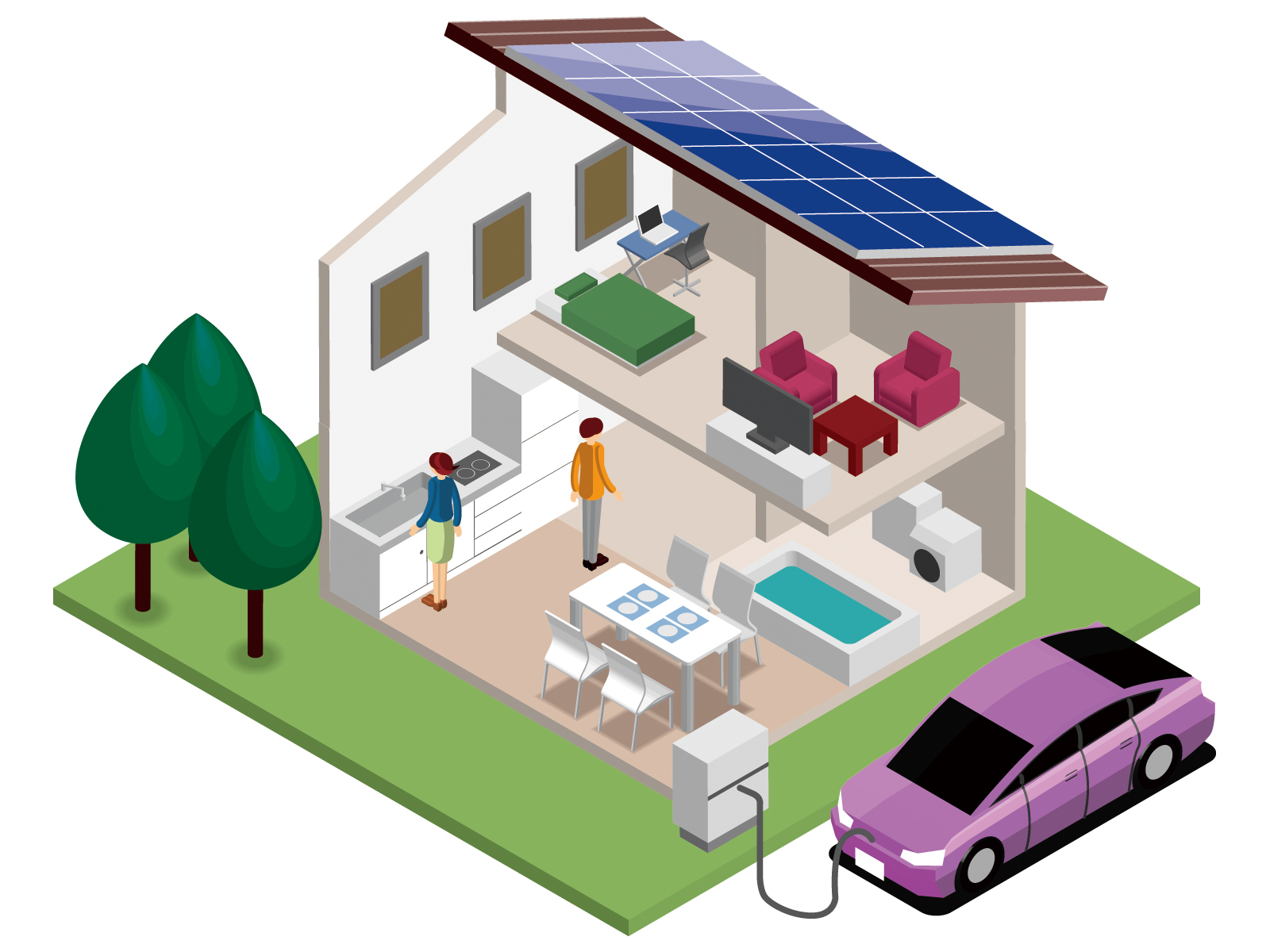

4. スマートホーム型高齢者住宅

AIやIoTを活用し、健康管理・見守りを自動化する住宅。

■ 代表例:

• パナソニック「スマートエイジングハウス」

• ミサワホーム「LIFE LINK」

5. 認知症共生型住宅

認知症の方と健常高齢者が共に暮らす新しいモデル。

■ 代表例:

• 神奈川県川崎市「つなぐの家」

• 北海道旭川市「共に暮らす家・風の音」

昨今、これらの住宅を選ぶ利用者の‟心理的ニーズ”は以下のような変化がうまれていますす。

1. 「孤独」から「ゆるやかなつながり」へ

シニア世代は「孤独を避けたいが、干渉されたくない」という複雑な心理を抱えています。このため、完全個室でありながら共用スペースでの交流を促す仕組みが人気。

2. 「介護の安心」より「自立の継続」

介護を受けること自体よりも、「自分の生活を自分で選べる環境」に価値を感じる傾向が強まる。

3. 「終の棲家」より「人生を楽しむ住まい」

最近では、入居を“終の棲家”ではなく“人生のアップデート”と捉える考え方が広がっている。

求められるのは“選択できる暮らし”

こういった背景を受け、国は「地域包括ケアシステム」推進の一環で、在宅と施設の中間領域にある住宅を支援し始めてています。

これにより、

• サ高住建設への補助金拡充

• 医療・介護連携モデルへの税制優遇

• 自治体主導の地域共生住宅への補助

といった動きが活発です。

また、今後、シニア向け住宅の主流は「一人ひとりの生き方を尊重する多様な選択肢の提供」に向かいます。

• 住み替えやすい柔軟な契約制度

• 短期・長期滞在のハイブリッドモデル

• デジタル化による遠隔家族連携

高齢者が“守られる”だけでなく、‟自ら選び、楽しむ”時代がすでに始まっています。

これらの住宅が社会の新しいインフラとして定着すれば、日本の高齢社会はより豊かで柔軟なものになるでしょうか?

その他のコラム

もっと見る