『介護保険外サービス』を利用する子世代が爆増する背景とは?

番号 62

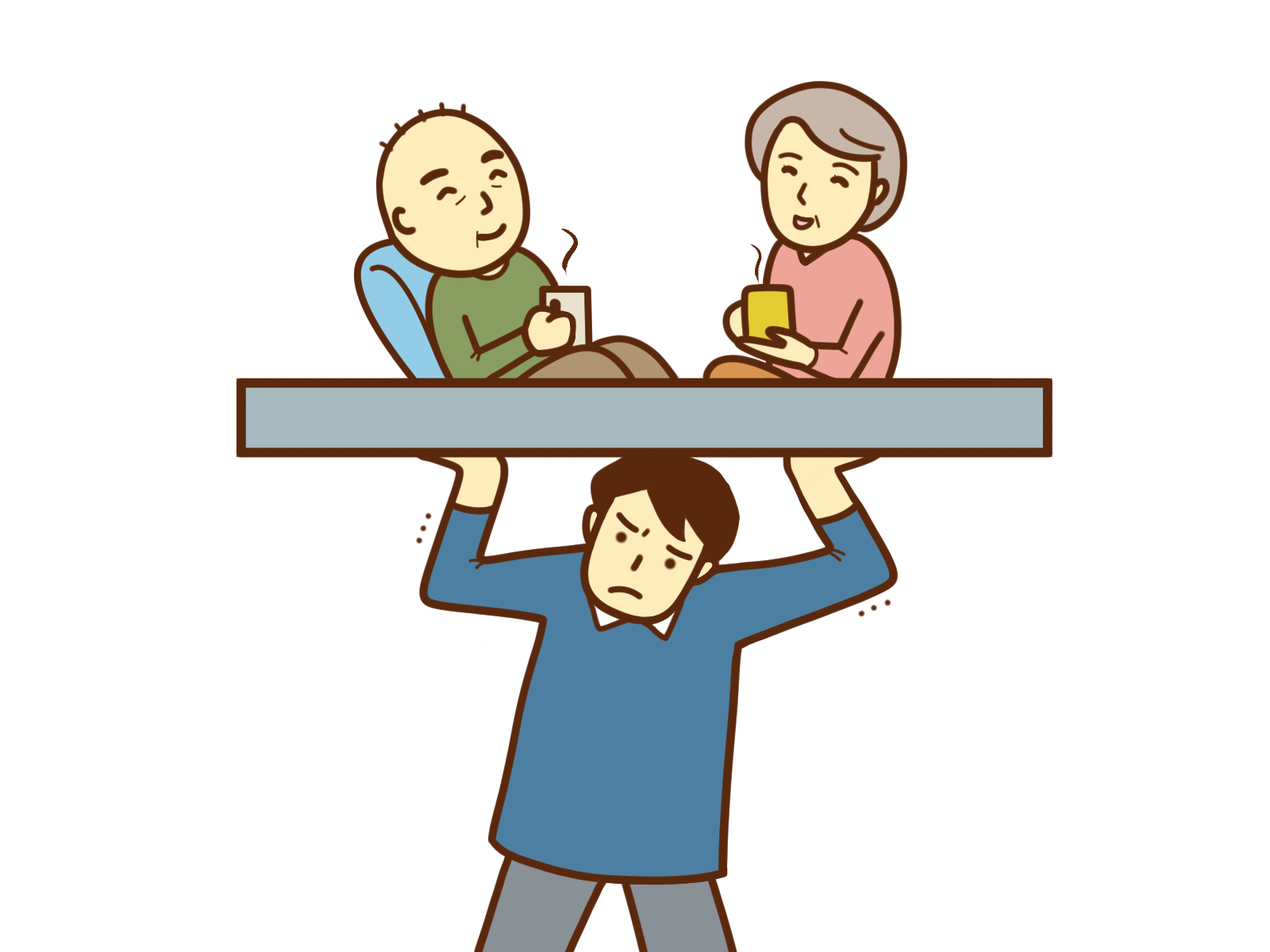

三世代同居は近年では5%にまで減少

先日、介護保険外サービスを展開する企業のセミナーに参加する機会がありました。

そちらの企業は設立間もないにも関わらず、前年比でなんと300%以上の売上げをマークしたといいます。

団塊世代が75歳以上になるという2025年問題を背景に、利用者は今年に入ってからさらに爆増しており事業を急速に拡大していました。

特に興味深かったのは、相談に来るのはほとんどが介護家族で、特に子供からの相談が多く、定年退職後に引きこもりがちな親が要支援・介護の初期の段階で、使える公的の介護保険とミックスして相談してくるケースが多いらしく、特に夜間や土日の対応や家事や食事などの生活サポート全般を全て網羅し、自分は携帯で連絡だけをもらうという、完全に“丸投げ”環境を構築するといいます。

さらに印象的だったのは利用料金が約1万円弱/時間と決して安くはない利用料を、毎月4~50万円も使う利用者がおり、例え親の収入で賄えなくとも、お金の負担をする代わりに一切の介護はしない、という徹底したスタンスを取る子世代が増えているといいます。

親の介護に対する考え方やスタンスはそれぞれのご家庭によって様々と思いますが、誰か一人に負担を負わせ、その人の仕事のキャリアや生活、最悪は精神面までをも破壊するような事態に発展するぐらいなら、お金を負担する事で完全に回避する方法を取るのも一つかもしれません。

介護保険外サービスの種類

介護保険外サービスは、高齢者の多様なニーズに柔軟に対応し、生活の質を大きく向上させる重要な役割を果たしているといえます。

昨今の介護業界における人手不足や少ない介護施設数、サービスの質のばらつきなど、多くの課題を解決できるサービスとして支持されており、昨今の高齢者個々のコンディションや趣味嗜好に適応した”パーソナル介護“を構築するご家庭に多く利用されています。

民間介護保険で賄えない、保険外サービスは以下のようなものがあります。

・家事支援サービス

掃除、洗濯、調理、買い物など、日常生活に必要な家事をサポートするサービス。

例えば、重い荷物の運搬や、調理が難しくなった方への食事準備など、具体的な生活支援を行います。

・移動支援サービス

高齢者の外出を支援し、社会とのつながりを維持するサービス。

通院、買い物、趣味の活動、友人との交流など、移動に困難を感じる高齢者の行動範囲を広げます。車いすでの移動支援や、安全な送迎サービスなどが含まれます。

・見守りサービス

IoTデバイスやセンサー技術を活用し、日常的な状況をモニタリング。

緊急時の通報システムや、定期的な安否確認など、一人暮らしの高齢者の不安を軽減します。

・レクリエーションサービス

趣味の教室、文化活動、スポーツ、旅行など、生きがいを感じられる多様な活動の提供。

単なる娯楽ではなく、高齢者の精神的な豊かさを支援します。

・介護予防サービス

運動教室、栄養指導、認知症予防プログラムなど、積極的に高齢者の健康維持をサポートし、将来の介護リスクの軽減と健康寿命を延ばすことを目的としたサービス。単に病気を防ぐだけでなく、活力ある高齢期を応援します。

介護保険外サービスの利用増加の背景

現代の日本社会は、急速に変化する家族構造と社会経済的環境により、介護をめぐる状況が大きく転換しているといえます。

かつては、高齢者の介護は家族、特に子どもや嫁が担うのが一般的でした。しかし、今日では、この伝統的な介護スタイルを維持することが極めて困難になってきています。

核家族化の進行は、この変化を象徴する重要な要因であり、1960年代には一般的だった三世代同居は、現在では大きく減少しています。

総務省の統計によれば、三世代世帯は1975年の約27%から、2020年には約5%にまで減少しました。

これは、高齢者の介護を家族内で完結させることが、物理的にも精神的にも難しくなっていることを意味しています。

この変化の背景には、若者の都市部への移住、住宅事情の変化、個人の価値観の多様化などがあります。仕事のために家族と離れて暮らす人が増え、より小さな家族単位での生活が一般的になってきました。

また、女性の社会進出も、介護環境を大きく変えました。

女性の労働参加率は年々上昇し、現在では約70%に達しています。以前は主に家事や介護を担っていた女性が、今では仕事と家庭の両立に苦心しています。介護のために仕事を辞める「介護離職」は、依然として深刻な社会問題となっています。

さらに先述した高齢化の急速な進展も、介護サービスへの需要を劇的に変化させています。

2025年には団塊の世代が75歳以上となり、日本の高齢化率は30%を超えると予測されています。これは、介護を必要とする人口が急増することを意味し、従来の介護保険制度だけでは対応しきれない状況が生まれています。

このような背景から、介護保険外のサービスが注目され、利用者が急増していりと言われています。

従来の硬直的な介護システムでは対応できない、個々のニーズに合わせた柔軟で多様なケアを提供しているのです。

社会の変化に対応するためには、介護に対する新しい視点と革新的なアプローチが不可欠といえます。介護保険外サービスの拡大は、この複雑な社会課題に対する一つの重要な解決策と言えるのではないでしょうか・

高齢者ごとに"最適化”された『パーソナル介護』の増加

日本の介護をめぐる状況は、私たちの想像以上に急速かつ根本的に変化しており、従来の家族介護モデルは限界に達しています。

そういった中で介護問題はもはや高齢者や家族だけの問題ではなく、社会全体の持続可能性に直結する重大な課題といえます。

生産年齢人口の減少、介護人材の不足、家族構造の変化– これらの要因は社会システムに大きな転換を迫っています。

特に、生産年齢人口の減少は、2040年には生産年齢人口が約4,000万人にまで減少すると予測されており、介護サービスの持続可能性が深刻な危機に直面しています。

この課題に対処するためには、多角的なアプローチが不可欠であるといえます。

まず最も進んでいるといえるのが、テクノロジーの戦略的活用です。より少ない人的資源で効率的な介護を実現させるためにAIや介護ロボット、遠隔モニタリングシステムの拡充は急務であるといえます。

さらに、外国人介護人材の積極的な受け入れと、彼らが働きやすい環境づくりも重要な戦略となります。言語支援や文化的配慮を含めた包括的な人材育成が求められます。

そして、地域コミュニティの再構築や、高齢者の社会参加を促進する仕組みづくりも重要といえます。元気な高齢者が介護の担い手となる「共生型」のサービスモデルへの転換が期待されます。

減る担い手と増える受け手と、もはや待ったなしで迫られる親の介護負担について、早く情報を入手して回避できる策を講じるのは子世代にとって急務なのではないでしょうか?

その他のコラム

もっと見る