介護タレント西田美歩さん、岩佐真悠子さんの介護家族向けのトークイベントに参加してみた

番号 56

イベントは介護家族にとって“オアシス”

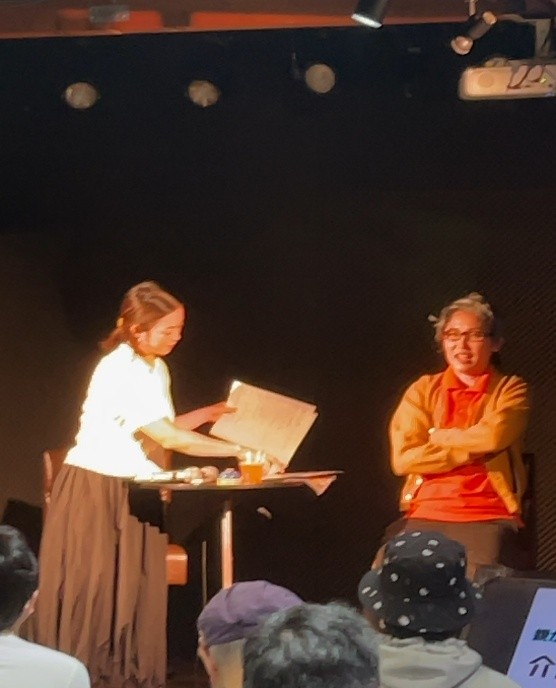

先日、以前から気になっていた介護タレント西田美歩さんと岩佐真悠子さんのトークライブへ参加しました。

西田さんは「ミスマガジン2003」で特別賞を受賞された以降芸能活動を本格化し、『めざましテレビ』のリポーターなどタレントとしてテレビや雑誌などの多くのメディアでご活躍され、また岩佐さんも同じく「ミスマガジン2003」でグランプリを獲得され、テレビドラマ『Deep Love~アユの物語~』、映画『受難』などで主演を務め、俳優としてドラマやグラビア、バラエティーに出演するなど、お二人とも芸能界の第一線でご活躍されてきました。

その後、西田さんはとあるきっかけで、ご近所のスポーツジムのような施設で楽しそうにレクレーションをする高齢者の方々を見たことがきっかけで興味を持ち、介護の世界へと転身。

デイサービスで従事する傍ら、芸能でのキャリアも活かし現在では“介護タレント”としてもSNSやラジオで活躍中です。

また以前から盟友である西田さんのご活躍を聞いていた岩佐さんも、介護の世界を楽しそうに話す西田さんの姿にみるみる惹かれ、芸能界を引退後は介護の世界へ転身。

今ではお二人とも介護施設で働く傍ら、芸能のキャリアを活かし介護の魅力や楽しさなどを様々な媒体やご施設で精力的に情報発信し、今回のようなイベントを行っています。

今回のトークライブは“親”をテーマに、お酒やソフトドリンクを飲みながら、介護予防の重要性や介護現場のリアル、介護家庭“あるある”など、芸能も介護もプロのお二人が掛け合いながら、コントも交え気軽に楽しく過ごせる内容になっていました。

トークの中ではまさに認知症の前兆の話であったり、親子関係における身内を介護する難しさであったり、はたまた介護施設でも使われる優しい“嘘”の重要性など、親の介護が気になり始めた世代にとっては“ど真ん中”のリアルな内容となっていました。

特に印象的だったのは

『親が自分の老後を考え、子供に伝えることは親孝行の新しい形、“子孝行”になるのではないか?』

というものでした。

“子孝行”とは元来、日本の文化において親への感謝や敬意を表し、親のために行動することが家庭や社会の調和を保つ重要な価値観という意味を持っています。

しかしながら一方的に子が親を想い行動を重ねていたとしても親が望むものでなければ意味がありません。

さらに、子が自分のキャパシティを超えて家庭を壊してまで無理をすることは本来の望む姿ではないはずです。

介護度が進み、どんどん親の意思決定が乏しくなってくると、代わりに子が代理で決心したり、処置や対応を医療機関や介護施設、役所、銀行などへお願いしたりする機会が多くなってきますが、できるだけ親の意向を汲みながら現実的な部分の“落とし所”を付けていくしかなくなります。

そんな時に、「そもそも親がどうして欲しかったのか?そのためにどういう備えをしているのか?」をきっちり事前にシミュレーションしておかなければ、周りの家族としても急な要介護状態にただ代理で確認だけ促され、場合によっては自分の家計からお金を捻出し、ただただ負担だけを強いられ続けるという、負のスパイラルに陥ってしまうことになってしまうのです。

何十年も一緒に過ごしてきたのに、思った以上に親の事を知らないことも多く、いざという時に「どうだったっけ?」と戸惑う事も多いので、親も子も能動的に今後の介護の話を突っ込んで話しておいた方が、より親の意向にパーソナライズされた介護サービス受けられるようになるのでは?と考えさせられた非常に深いトークイベントでした。

介護家族におけるイベントの位置づけ

西田さんと岩佐さんはこういったトークイベントの他にも音楽や映像を使ったレクレーション、「ロマンディスコ」といった介護施設向けのイベントを開催しているそうです。

こちらは介護福祉士の方がDJを行い、本格的な機材を持ち込み、座りながら音楽に合わせて体を動かすレクレーションだといいます。

選曲も利用者の方の聞き馴染みのものから、最新の楽曲まで施設の利用者のみならず利用者家族も楽しめる内容になっているそうです。

一般的に家族にとって親の介護は単なる身体的なケアを超えて、介護者は親の尊厳を守りながら、自身の感情的な揺れと向き合う複雑な感情プロセスを経験しています。

介護が進めば進むほど精神的負担は多岐にわたり、慢性的な疲労、睡眠障害、社会的孤立、経済的不安、将来への不安– これらの要因が複合的に作用し、介護者の心理的回復力を著しく低下させ、多くの介護者は、自身のニーズを後回しにし、罪悪感と疲労困ぱいの狭間で苦悩しています。

そこにおけるトークイベントへの参加は、西田さんや岩佐さんのような専門家による専門的知見、同じ経験を持つ参加者との共感的交流、そして実践的なアドバイスを通じて、介護家族の孤独感を軽減し、精神的回復の機会を創出する大きな役割であるといえます。

情報共有、ストレス発散、専門家アドバイスという三つの中核的機能を通じて、参加者は以下のような本質的な支援を期待することができると考えます:

1. 心理的支援と感情的解放 日常的な介護の重圧から一時的に解放され、自身の感情を安全に表現できる空間を提供する。同じ経験を持つ人々との交流により、孤独感が軽減され、感情的回復力が強化される。参加者は「自分だけではない」という安心感を得ることができる。

2. 実践的な知識とケア戦略の獲得 介護の具体的な技術、対処方法、社会資源に関する貴重な情報を共有する。専門家による最新の医療知識と、同じ経験を持つ家族からの実践的なアドバイスを統合的に学べる。これにより、介護の質が向上し、家族の自信と対処能力が高まる。

3. 専門家による個別化されたサポート 医療、心理、福祉の専門家による直接的なアドバイスと個別相談を通じて、各家族の独自のニーズに対応した支援を受けられる。パーソナライズされたケア戦略と心理的サポートにより、介護家族は新たな視点と希望を見出すことができる。

これらの要素が相互に作用することで、トークイベントは介護家族に対する変革的な支援プラットフォームとなり、情報収集や一時的な交流を超えて、参加者の心理的成長、実践的スキル、そして社会的つながりを総合的に強化するものになりうると考えます。

介護家族支援の重要性

介護家族支援における持続的な支援システムの構築は、現代社会の最も重要な社会的責務の一つであるといえます。

トークイベントは単なる一時的な交流の場を超えて、介護家族に対する包括的かつ変革的な支援プラットフォームとして機能する可能性を秘めています。

各家族が最適な介護を享受できるよう、様々な分析から導き出される最も重要な結論は、介護家族支援が個人的な問題を超えて、社会全体の課題であるということが挙げられます。

高齢化が進行する現代社会において、介護家族は増大する社会的圧力に直面しており、彼らへの継続的かつ包括的なサポートは喫緊の課題となっています。

今後の支援システム強化に向けて、以下のような戦略的アプローチが求められると考えます。:

1. デジタル技術を活用した継続的なサポートネットワークの構築

トークイベントの成果を持続させるため、オンラインプラットフォームや専門的なコミュニティを通じて、参加者間の継続的交流の促進。デジタル技術により、地理的制約を超えた情報共有と相互支援が可能。

2. 包括的な支援モデルの制度化

医療、心理、社会福祉の専門家が連携し、介護家族に対する総合的なサポートシステムの確立。単発的なイベントではなく、継続的かつ体系的な支援の仕組みづくりが不可欠。

3. 社会的認識の向上

介護家族が直面する挑戦と貢献に対する社会的理解を深めるための啓発活動。介護の価値を社会全体で再認識し、介護家族に対する敬意と支援の文化を醸成することが重要。

介護家族の経験と知恵は、より包括的で人間的なケアシステムを構築するための貴重な資源であるといえ、介護家族への支援は社会の持続可能性と人間性を守るための重要な投資であるといっても過言ではありません。

介護士不足が叫ばれる中、一人一人の介護家族を支えることは、私たち社会全体の“回復力”を高めることになると同時に、個々の親に合致した介護環境を確実に確保する最適な手段となりうるのではないでしょうか?

ー 介護士★西田岩佐トークライブ ー

【次回】2025年06月21日(土) 18:30開場、19:00スタート

https://tiget.net/events/400018

その他のコラム

もっと見る