「今まで好きだったのに・・」続出する中高年のアレルギー“交差反応”

番号 53

特に花粉症のこの季節に続出

先日、スギ花粉の花粉症に悩む75歳の女性がリンゴを食べた後に突如、口腔内のかゆみや腫れを経験されたといいます。

女性は今までりんごにアレルギーなどなく、むしろ、大好きな果物の一つでよく食べていたそうです。

アレルギー科を受診すると、スギ花粉のタンパク質とリンゴに含まれる類似タンパク質による"交差反応"という反応によるものと診断されました。

他にも、カバノキ花粉症の既往歴がある62歳の女性が、リンゴ、モモ、サクランボ摂取後に口腔内違和感と軽度の呼吸困難を呈しました。

抗体検査により、花粉由来タンパク質と果物タンパク質間の構造的類似性が確認されたそうです。

約30年間、春は杉、秋はブタクサとほぼ一年中、"オールシーズン花粉アレルジスト"でいながら、りんご狩りやさくらんぼ狩りを、こよなく愛している私としては"確定"の予感しかしない見逃せない記事であります。

これらの事例は、近年急増している花粉アレルギーを持つ人が特定の食物を摂取した際に引き起こされる交差反応性アレルギーの一種で、花粉中のタンパク質と類似した構造を持つ食物タンパク質によって引き起こされる、花粉・食物アレルギー症候群(Pollen-Food Allergy Syndrome、以下、PFAS)というもので、典型的なものとしては、果物、野菜、ナッツ類などの生の食品を摂取した際に、口腔内や咽頭に即座にアレルギー症状が現れるといいます。

これらの症状には、先に紹介した女性のように、口唇、舌、口蓋の腫れ、かゆみ、刺激感などが含まれます。

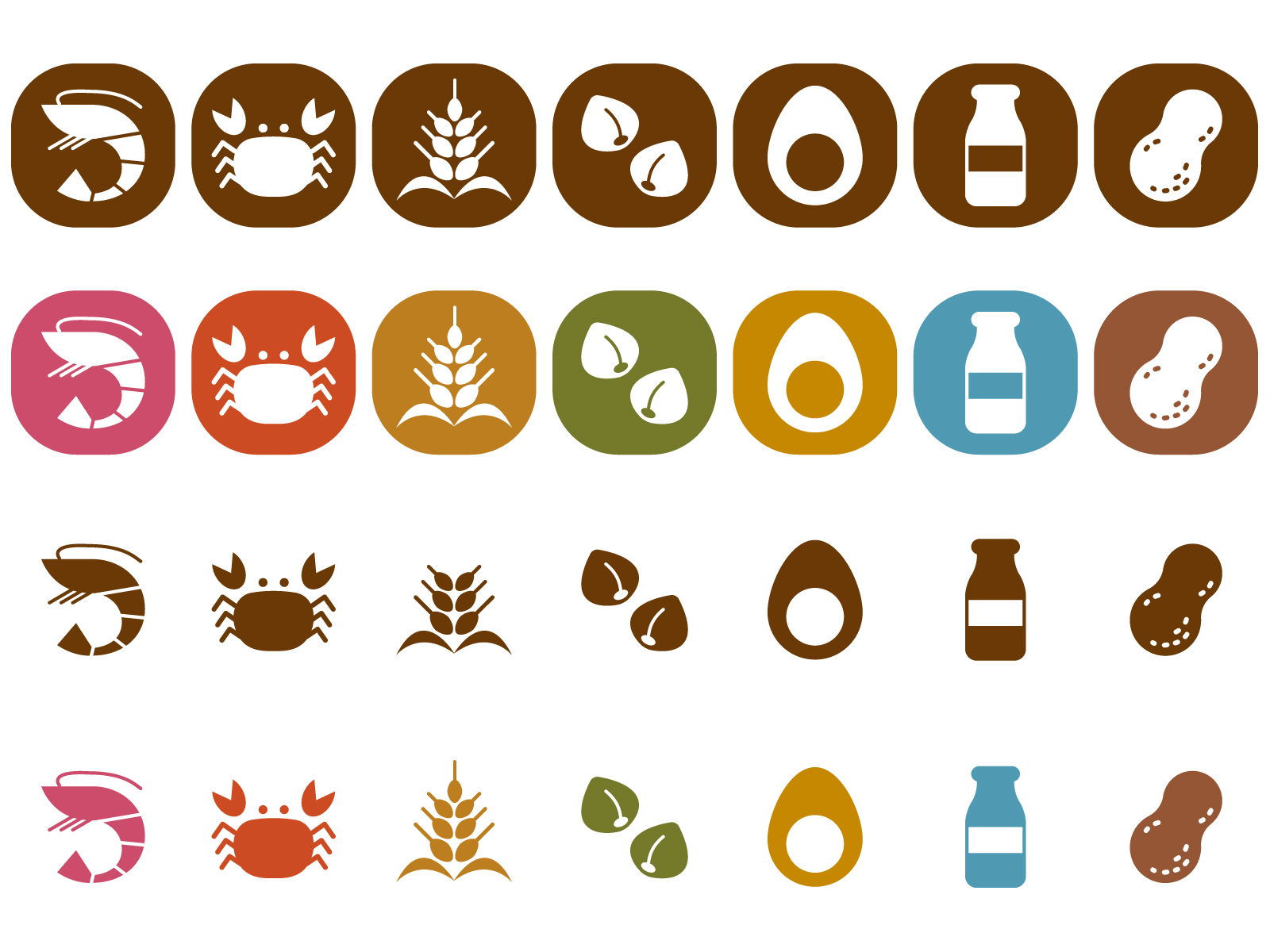

また、様々な種類の花粉と果物の『交差反応ペア』例が紹介されていました。

■花粉と交差反応を示す食物の例:

・スギ:トマト

・ヨモギ:セロリ、ニンジン、マンゴー 、スパイス類(クミン、コリアンダー、ヘンネルなど)

・シラカバ:リンゴ、サクランボ、モモ、ナシ、アンズ、セロリ、ニンジン、ジャガイモ、キウイフルーツ

・ブタクサ:メロン、スイカ、ズッキーニ、キュウリ、バナナ

・イネ:メロン、スイカ、トマト、キウイフルーツ、オレンジ、ピーナッツ

これらの事例からもわかるように、花粉症の人は特定の食物に対しても注意が必要です。

すっかり国民病となった“花粉症”

PFASの特徴は、花粉アレルギーの症状と食物摂取後に現れる即時型アレルギー反応が密接に関連していることだそうです。

日本における中高年の花粉症とアレルギー症候群の疫学的調査によると、近年、その発症率は著しく増加傾向にあります。

具体的には、50歳以上の中高年層における花粉症の有病率は、約35〜40%に達しており、特にスギ花粉症は顕著な増加が認められ、スギ花粉症の患者の約30-50%が、このような果物との交差反応を示すことが報告されているといいます。

年齢階層別の詳細な分析によると、55〜64歳の年齢群では、花粉症有病率が約42%に達し、65〜74歳の群でも35%前後の高い割合を示しています。

これは、加齢に伴う免疫機能の変化と密接に関連していると考えられます。

性別による違いも注目に値します。男性は約38%、女性は42%と、女性においてやや高い発症率が観察されています。

特に閉経後の女性においては、ホルモンバランスの変化が免疫反応に影響を与えている可能性が示唆されています。

地域別では、都市部と郊外地域で発症率に差異が認められ、都市部では平均して40%以上、郊外地域では30%前後と違いが確認されています。

これは、環境要因、大気汚染、花粉飛散量などが影響していると推測されます。

花粉だけじゃない・・中高年に高いアレルギー交差反応

また、花粉だけでなく、他のアレルゲンの交差反応も報告されています。

長く医療従事者として勤務してきた55歳の男性は、ラテックス手袋接触後に皮膚炎を発症。

さらに、バナナ、キウイ、アボカドなどの果物摂取時に類似の過敏反応を経験しました。

こちらも、これらの食品に共通する特定のプロテインファミリーが交差反応が原因であることが判明したそうです。

さらに85歳の漁師の方は、ダニアレルギーを持っていましたが、エビやカニを食べると同様のアレルギー症状が現れるようになりました。

これは、ダニと甲殻類に共通するトロポミオシンというタンパク質が原因だったそうです

過去10年間で中高年のアレルギー性疾患は約20%増加しており、社会的な健康課題として認識される必要があります。

これらの統計は、より包括的な予防戦略と医療的介入の重要性を強く示唆しています。

2024年の食物アレルギー交差反応に関する年齢別患者数調査結果は、中高年における免疫反応の変化を明確に示しています。

調査データによると、食物アレルギー交差反応の患者分布は以下のように推移しているそうです:

■年齢層別患者数

・40-49歳:約3,500名

・50-59歳:約4,800名

・60-69歳:約5,200名

・70-79歳:約3,900名

・80歳以上:約1,600名

興味深いことに、60-69歳の年齢層で交差反応患者数のピークが観察されました。

この年齢層では、免疫系の加齢変化と複合的な健康要因が交差反応の発生に大きく影響していると考えられています。

■交差反応の種類別内訳

・果物系交差反応:全体の38%

・魚介類系交差反応:25%

・ナッツ系交差反応:18%

・野菜系交差反応:12%

・その他:7%

特に注目すべきは、交差反応の複雑性です。

40歳以上の年齢層では、単一食品へのアレルギーから複数食品への交差反応へと発展するケースが顕著に増加しています。

これらのデータは、加齢に伴う免疫系の変化と食物アレルギーリスクの相関を明確に示しています。

この年齢層に対してより包括的で個別化されたアレルギー管理アプローチが求められます。

なぜ中高年に多いのか?

このような、中高年の交差反応のメカニズムは、加齢に伴う免疫機能の複雑な変化によって大きく影響を受けます。

この現象は「免疫老化(Immunosenescence)」と呼ばれ、免疫系の機能低下と反応性の変化を意味します。

加齢に伴う免疫機能の主な変化は以下のように特徴づけられます:

1. 免疫細胞の機能低下

高齢者では、T細胞やB細胞の数と機能が徐々に減退します。

特にナイーブT細胞の減少により、新規の免疫応答能力が低下し、アレルギー反応の複雑さが増します。これにより、免疫系の適応能力が著しく制限されます。

2. 炎症反応の変化

加齢に伴い、慢性的な低グレード炎症状態(インフラメイジング)が生じます。

この状態は、サイトカインバランスの変化を引き起こし、アレルギー反応の閾値を変化させる可能性があります。

3. アレルギー発症リスクの増加

免疫機能の変化により、高齢者は以下のようなアレルギーリスクに直面します:

- 既存のアレルギー反応の増強

- 新たなアレルギー感作の可能性

- アレルギー症状の重症化

特に注目すべきは、加齢に伴う免疫系の脆弱性です。免疫細胞の機能低下により、アレルゲンに対する過剰な反応や不適切な免疫応答が起こりやすくなります。

高齢者のアレルギー反応は、単なる年齢による変化ではなく、複雑な生理学的プロセスの結果といえます。

個々の免疫系の変化は異なるため、個別的なアプローチが重要となります。適切な医学的管理と生活習慣の調整が、高齢者のアレルギーリスク軽減に不可欠となるでしょう。

特に高齢者では、これらの交差反応により、アレルギー症状がより重篤化し、呼吸器系や免疫系に大きな負担をかけます。

近年、高齢者は多様なアレルゲンに対してより脆弱となり、複雑な臨床症状に直面しています。

したがって、個々の患者の免疫状態を総合的に評価し、きめ細かな管理アプローチが不可欠となります。

免疫老化と戦うには

一般的に免疫老化を防ぐ策として、積極的な健康管理、適切な栄養摂取、ストレスコントロールなどがいわれていますが、とりわけ定期的な『筋力トレーニング』が免疫機能に対して驚くべきを持つことを明らかにしています。

近年の科学的研究により、定期的な筋トレが免疫システムの活性化と改善にポジティブな効果を果たすことが示されており、専用のジムでパーソナルトレーナーを付け、体を鍛え上げ、お金を出しても買えない“ヨロイ”を身にまとっている若者が急増している背景もある種、免疫に対する意識の表れとして象徴的な現象であるといえるのではないでしょうか?

筋トレが免疫機能に影響を与える主なメカニズムは以下のように理解されています:

1.免疫細胞の動員と活性化筋トレーニングは、ナチュラルキラー(NK)細胞やT細胞などの免疫細胞の循環と活性を直接的に促進します。運動中に、これらの細胞は血流を通じて効率的に動員され、病原体に対する監視能力が向上します。

2.炎症マーカーの調整適度な筋トレは、炎症関連サイトカインのバランスを改善し、慢性炎症を抑制する効果があります。特に、抗炎症性サイトカインの増加と炎症性サイトカインの減少が観察されています。

3.ストレス対処メカニズムの強化筋トレは、コルチゾールなどのストレスホルモンの調整を助け、免疫系のストレス耐性を高めます。これにより、免疫機能の全体的な resilience が向上します。

4.ミトコンドリア機能の改善筋トレは、免疫細胞のミトコンドリア機能を活性化し、エネルギー代謝を最適化することで、免疫応答の効率を高めます。

これらのメカニズムを通じて、筋力トレーニングは加齢に伴う免疫機能の低下に対する効果的な介入戦略となり得ます。

特に高齢者にとって、定期的で適度な筋トレは、免疫システムの活性と全体的な健康維持に重要な役割を果たすのです。

■推奨される筋トレの種類:

1.自重トレーニング

・椅子を使用したスクワット

・ウォールプッシュアップ

・座位でのレッグレイズ

・バランス運動を組み込んだエクササイズ

2.軽量ウェイトトレーニング

・1-2キログラムのダンベルを使用

・ゆっくりとした動作で行う上腕・肩のトレーニング

・座位で行うレジスタンストレーニング

■安全への配慮:

・事前に医師や専門家に相談

・ウォーミングアップとクールダウンを必ず実施

・正確なフォームを意識

・個人の体力に応じて徐々に強度を上げる

■モチベーション維持のための戦略:

1.現実的な目標設定

・小さな進歩を認め、褒める

・達成可能な短期目標を立てる

2.社会的サポート

・グループエクササイズへの参加

・家族や友人と一緒に運動

・オンラインコミュニティへの参加

3.楽しさの追求

・好きな音楽を聴きながら運動

・多様なエクササイズを取り入れる

・トレーニング日記をつけビフォアフターを確認する

■注意点:

・無理をせず、自分のペースを守る

・身体の変化に敏感になる

・継続こそが最大の効果

筋力トレーニングは単なる運動ではなく、高齢者の健康と免疫機能を支える重要な生活習慣であるといえます。

全員で一緒に行うエクササイズもよいですが、たまには本格的なジムのパーソナルトレーニングを織り交ぜて自分だけの唯一無二のメニューで筋力アップをしてみてはいかがでしょうか?

その他のコラム

もっと見る