“物忘れ”が激しくなった親に住んで欲しい! 『認知症介護政策』に力を入れている町

番号 52

財源確保と医療のシステム化に成功した"超"高齢過疎地域

先日、超高齢化が進む過疎地域で革新的な認知症介護政策を展開している記事を見ました。

徳島県上勝町(かみかつちょう)は人口約1,400人の町で、高齢化率が55%以上という、深刻な人口減少と高齢化に直面している地域の一つであり、高齢者の生きがいづくりと地域コミュニティの活性化を同時に実現する先進的なモデルとして紹介されていました。

町の政策立案の背景には、多くの市区町村が抱える急速な人口高齢化と、従来の介護サービスモデルへの根本的な問題意識があったそうです。

政策の中でとりわけ注力しているのが、認知症介護政策であり、最大の特徴は、高齢者を単なるケアの対象としてではなく、地域社会のアクティブな構成員として捉えている点です。

具体的には、以下のような施策が展開されていました:

1.社会参加型介護モデル高齢者の生きがいづくりを重視し、地域の農業や特産品づくりへの参画を促進しています。特に、葉っぱビジネス(つまもの産業)への高齢者の参加は、経済的自立と社会的つながりを同時に実現する革新的な取り組みとして知られています。

2.包括的ケアシステム医療、介護、予防、生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムを構築しています。認知症高齢者とその家族を、医療専門家、地域住民、ボランティアがチームとしてサポートする体制を整えています。

3.予防重視のアプローチ認知症の早期発見・早期対応に力を入れ、定期的な健康診断や認知機能検査、地域での啓発活動を実施しています。

また、運動、栄養、社会参加を通じた認知症予防プログラムを積極的に推進しています。

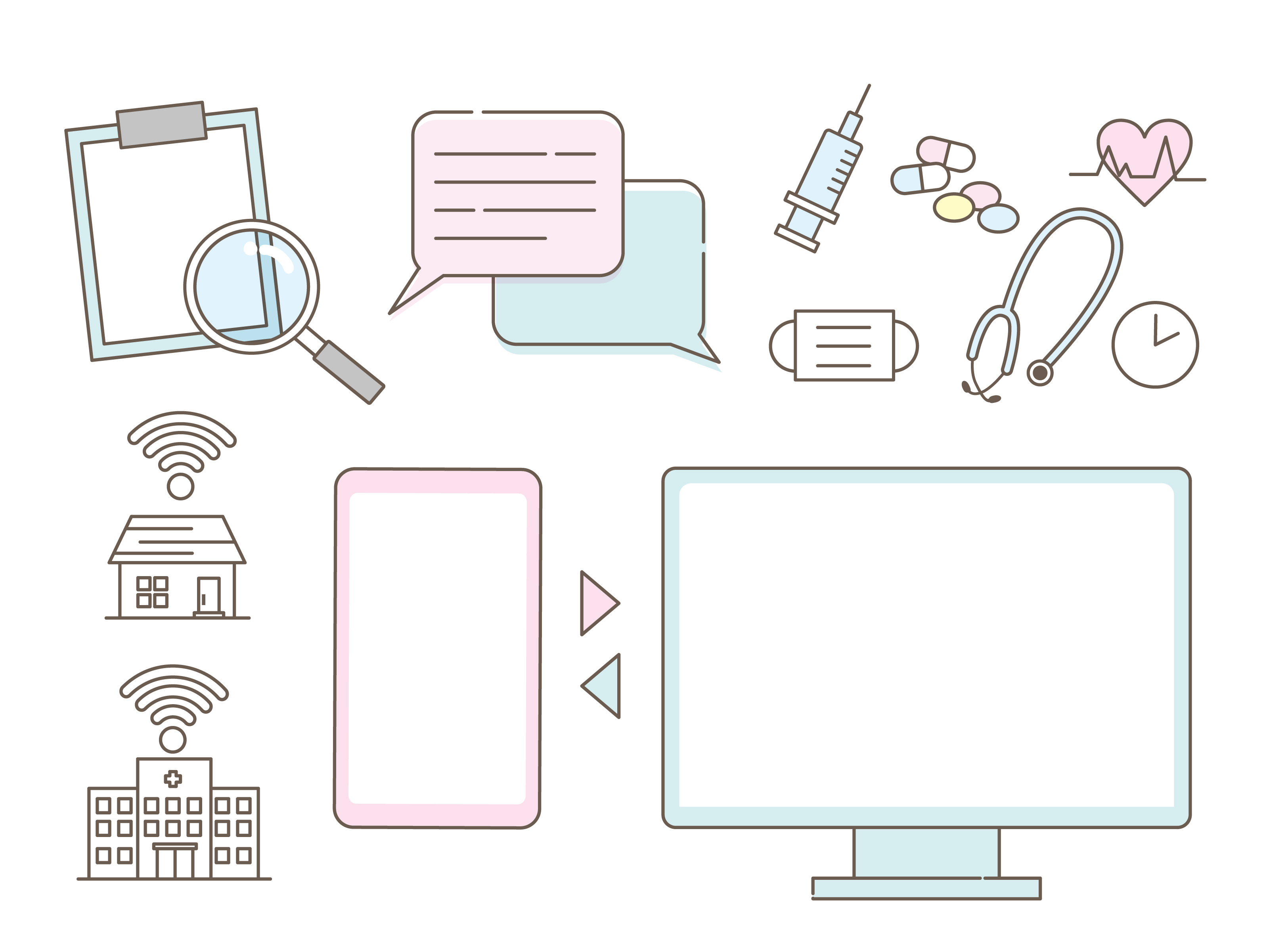

4.テクノロジーの活用最新のICT技術を活用し、高齢者の見守りシステムや遠隔医療サービスを導入。

これにより、限られた人的資源を効果的に活用しながら、きめ細かなケアを実現しています。

5.地域コミュニティの再構築認知症高齢者を地域全体で支える仕組みづくりに注力。

世代間交流イベントや、地域住民による支援ネットワークの構築を通じて、社会的包摂を推進しています。

これらの施策は、単なる介護サービスの提供を超え、高齢者の尊厳と自立を尊重しながら、地域社会全体の活性化を目指す先進的なモデルとして高く評価されているといいます。

高齢者の“QOL”を劇的に改善させるモデルへ

上勝町の認知症介護政策は、高齢者への支援を根本的に革新し、従来の受動的なケアモデルから、積極的かつ包括的なアプローチへと転換しました。

最も顕著な効果は、認知症高齢者の生活の質(QOL)の劇的な改善です。

従来の施設中心のケアから、地域社会に統合された支援モデルへの移行により、高齢者は単なるケアの対象ではなく、社会のアクティブな構成員として認識されるようになりました。

支援強化の具体的な成果として、以下の点が挙げられます:

1.早期発見・早期対応システム定期的な認知機能検査と包括的な健康スクリーニングにより、認知症の早期段階での介入が可能となりました。これにより、症状の進行を遅延させ、高齢者の自立期間を延長することに成功しています。

2.個別化されたケアプラン各高齢者の個人的背景、趣味、生活歴を考慮したオーダーメイドのケアプランを策定。例えば、葉っぱビジネスへの参加や地域活動を通じて、高齢者一人ひとりの社会的役割と自尊心を維持する取り組みを行っています。

3.テクノロジーを活用したケアの質的向上 IoTデバイスや遠隔モニタリングシステムにより、24時間体制でのきめ細かな見守りが可能となりました。これにより、緊急時の迅速な対応と、高齢者の安全性が大幅に改善されています。

4.包括的な支援ネットワーク医療専門家、地域住民、ボランティアが連携し、認知症高齢者とその家族を多角的にサポートする体制を構築。isolation の問題を解消し、コミュニティ全体で支える仕組みを実現しました。

5.予防と社会参加の統合運動、栄養、認知的刺激を組み合わせた総合的な予防プログラムにより、認知機能の低下を遅らせる取り組みを展開。同時に、地域活動への参加を通じて、高齢者の社会的つながりを維持しています。

これらの革新的なアプローチにより、上勝町では認知症高齢者の生活の質が著しく向上しただけでなく、介護に対する地域社会の意識も大きく変化しました。

高齢者を社会的資源として捉え、その潜在能力を最大限に引き出す支援モデルは、日本の認知症介護政策に新たな可能性を示唆しています。

では、特にコア部分となっている町独自の『財源確保』と『遠隔医療システム化』について詳しく見ていきたいと思います。

地域住民が一丸となった“財源確保”

上勝町の認知症介護政策における財源確保は、革新的かつ包括的なアプローチを特徴としています。

限られた財政リソース下で持続可能な介護システムを構築するため、町は国や県の補助金以外に多角的な独自の財源確保戦略を展開しています。

その施策として、真っ先に挙がるのが「葉っぱビジネス」です。

"葉っぱ"とは、通称「いろどり」と呼ばれ、料理の garnish(飾り)として使用される葉や花を販売する事業であり、高齢者の経済活動として、新たな生きがいと収入源を生み出しました。

具体的な事業展開は以下のような内容です。

1. 葉っぱの収穫: 地元の山や畑から、様々な種類の葉っぱ(例:山菜、ハーブ、野草など)を収穫します。これには地域住民が参加し、地元の資源を活用します。

2. 商品化: 収穫した葉っぱを元に、多様な商品が開発されます。例えば:

- ハーブティー: 自然の葉っぱを乾燥させてお茶として販売。

- 調味料: 特定の葉っぱを使ったドレッシングやソース。

- 食品: 葉っぱを使ったスナックや加工食品。

3. 加工施設: 地元に設けられた加工施設で、葉っぱを洗浄、乾燥、加工して商品化します。これにより、品質の高い製品を提供します。

4. 直売所とオンライン販売: 地元の直売所や、オンラインショップを通じて商品を販売しています。観光客にも人気があります。

5. 体験プログラム: 観光客向けに、葉っぱの収穫体験や料理教室などのプログラムを提供し、地域の文化や自然を楽しむ機会を作っています。

6. 地域のブランディング: 上勝町の特産品としての認知度を高めるため、マーケティング活動やイベントを通じて地域の魅力を発信しています。

2000年代には、「いろどり」は単なる農産物販売を超え、地域活性化のシンボルとして全国的に認知されるようになり、高齢者の平均年収は、当初の数万円から、多い人で月収10万円以上にまで達するケースも出てきました。

また、地域住民の協力体制も、財源確保と介護サービスの効率化において重要な役割を果たしています。

町内では、地域包括ケアシステムの一環として、住民ボランティアによる見守り活動や生活支援サービスが組織的に展開されています。

これにより、専門的な介護サービスにかかる財政負担を軽減しつつ、コミュニティの絆を強化しています。

さらに、町が独自に構築した「地域通貨システム」も特筆すべきポイントになります。

住民が介護ボランティア活動に参加することで地域通貨を獲得し、それを地域内のサービスや商品と交換できる仕組みを導入しています。

この革新的なアプローチは、住民の自発的な参画を促進するとともに、地域内の経済循環を活性化させています。

加えて、ICT技術の戦略的な導入も財源確保に貢献しています。

この後紹介する、遠隔医療システムや高齢者見守りプラットフォームへの投資は、長期的には介護コストの削減と質の高いサービス提供を可能にしています

これらの取り組みは、単なる財政的な工夫を超えて、地域全体の社会的包摂と経済的自立を実現する先進的なモデルとして高く評価されています。

限られた資源を最大限に活用し、高齢者の尊厳と地域の持続可能性を同時に追求する、日本の地方自治体における革新的な挑戦といえます。

遠隔医療サービス導入のきっかけ

上勝町における遠隔医療サービス導入は、財源確保への貢献のみならず、深刻な人口高齢化と医療アクセスの制約に対する戦略的な対応として位置づけられます。

町の医療環境を根本的に変革するため、2015年頃から本格的な検討が開始され、主な導入目的は以下の3点に集約されます:

1.高齢者の医療アクセシビリティの抜本的改善

2.限られた医療資源の効率的な活用

3.地域住民の健康管理能力の向上

物理的距離や交通手段の制約を克服し、高齢者の生活の質を維持・向上させることが最終的な目標とされ、同時に、医療費の適正化や地域医療の持続可能性確保も重要な狙いとして位置づけられたといいます。

具体的なサービス内容と運用体制

主要なサービスは、以下の3つの柱で構成されています:

1.遠隔診療システム高齢者の自宅に設置されたタブレット端末と医療機関を高速通信回線で接続し、リアルタイムでの医療相談を実現しています。このシステムにより、患者は自宅にいながら専門医による診察を受けることができます。映像通話機能に加え、血圧、心拍数、血糖値などのバイタルデータをリアルタイムで送信・モニタリングする機能も備えています。

2.遠隔健康モニタリング IoT対応の医療機器を通じて、高齢者の健康状態を継続的に追跡する仕組みを構築しました。スマートウェアラブルデバイスや自動計測機器から得られるデータは、セキュアなクラウドプラットフォームに集積され、医療専門家が遠隔で分析することができます。異常値が検出された場合、即座に警告が発せられる仕組みとなっています。

3.オンライン健康相談サービス地域の医療専門家と高齢者をつなぐ、予約不要の健康相談チャンネルを設置。週3回、専門医や看護師が交代で対応し、軽微な健康相談から慢性疾患の管理指導まで幅広くカバーしています。

運用体制においては、以下の主要ステークホルダーが密接に連携しています:

・上勝町役場:全体的なコーディネーションと予算管理

・徳島県立中央病院:専門医派遣と技術支援

・地域医療センター:日常的な運用管理

・地域包括支援センター:高齢者へのサービス紹介と利用支援

技術面では、セキュリティと個人情報保護を最優先に、最新の暗号化技術とデータ保護システムを導入し、高齢者にとって使いやすいインターフェースを重視し、操作の簡便性も追求しています。

このような包括的な遠隔医療サービスにより、上勝町は地理的・物理的制約を超えた革新的な医療提供モデルを構築し、高齢者の医療環境を劇的に使いやすくしました。

遠隔医療導入につきものの『課題山積』

上勝町の遠隔医療サービス導入における初期段階では、複合的な課題に直面しながら、革新的かつ柔軟な解決策を講じてきました。

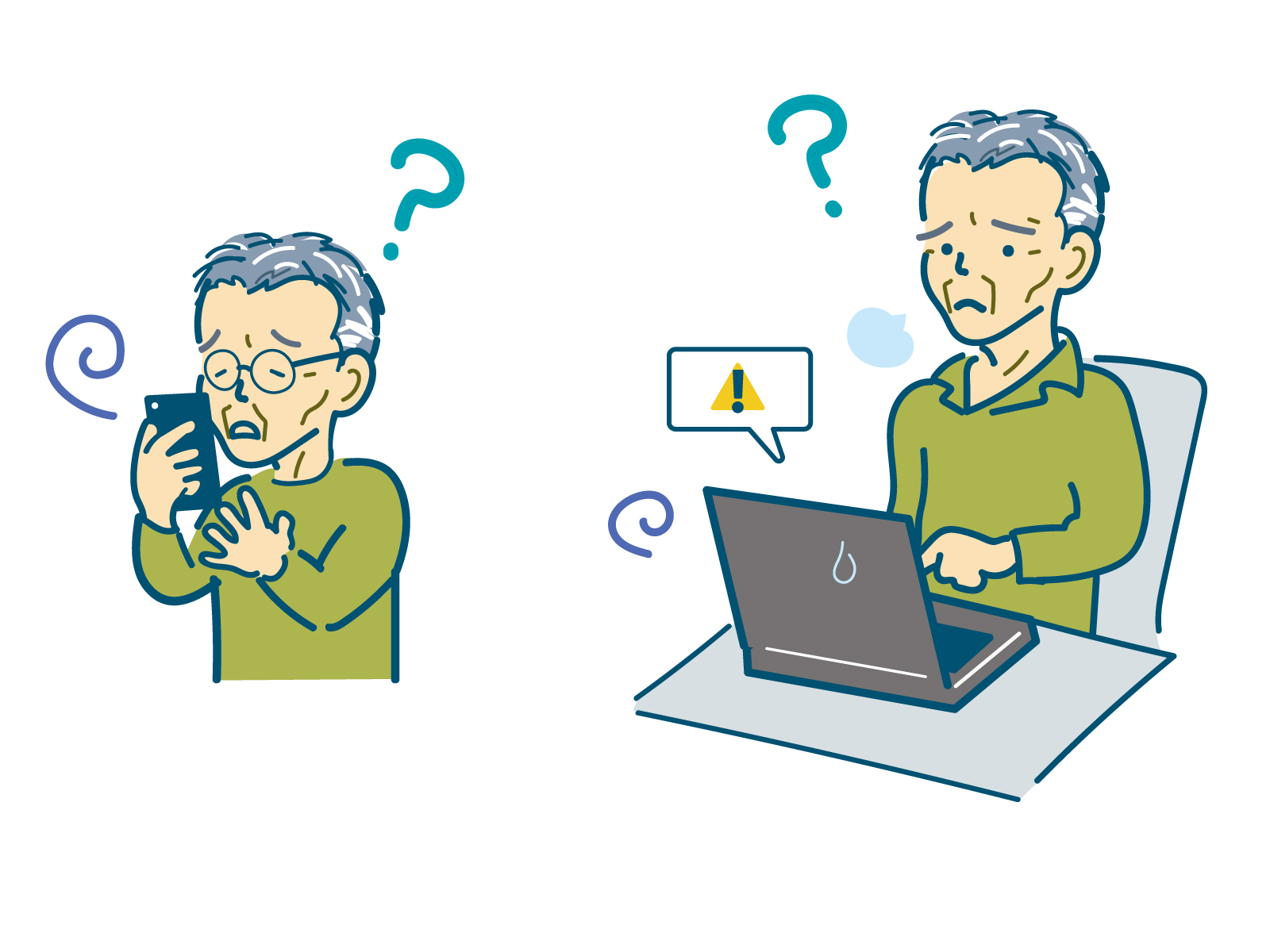

最も顕著な課題の一つは、高齢者による技術受容の難しさであり、平均年齢が高い地域において、デジタル技術への不安や操作への抵抗感は予想以上に大きかったといいます。

この課題に対し、地域の高齢者を対象とした丁寧な操作説明会を定期的に開催し、技術に不慣れな住民でも安心して利用できるよう、わかりやすいマニュアルと個別サポート体制を構築したといいます。

また、通信インフラの整備も重要な初期課題であったといいます。

山間部に位置する上勝町は、従来、高速通信環境が十分に整備されていませんでした。

この問題を解決するため、町は地域通信事業者と連携し、集落全域に高速光回線を敷設する大規模なインフラ投資を実施し、安定的かつ高品質な遠隔医療サービスの提供が可能となりました。

さらに、高齢者とその家族から、医療データの安全性について多くの不安の声が寄せられ、個人情報保護とセキュリティに関する懸念も重要な課題であり、解決策として最新の暗号化技術と厳格なアクセス管理システムを導入し、定期的なセキュリティ監査を実施することで、データ保護に関する信頼性を高めたといいます。

加えて、医療専門家からの初期の抵抗も克服すべき課題でした。

従来の対面診療を重視する医療従事者に対し、町は段階的な導入と綿密な研修プログラムを通じて理解を深め、遠隔医療の効率性と有効性に関する具体的なデータを示すことで、徐々に専門家の賛同を得ることに成功したといいます。

これらの課題への包括的かつ柔軟なアプローチは、上勝町の遠隔医療サービスが成功を収めた重要な要因となりました。

技術、人材、インフラ、そして地域コミュニティの理解を総合的に推進することで、革新的な医療サービスモデルを確立しました。

上勝町の遠隔医療サービスは、高齢者の医療アクセスと生活の質に劇的な改善をもたらしました。

従来、山間部に位置する同町の高齢者は、医療機関への移動に大きな困難を伴っていたが、遠隔医療システムにより、これらの制約が根本的に解消されつつあります。

医療アクセシビリティの観点から最も顕著な変化は、物理的移動の必要性が大幅に減少したことです。

高齢化率57%の町において、通院に伴う身体的・経済的負担は深刻な課題でしたが、遠隔診療システムの導入により、多くの高齢者が自宅で専門的な医療サービスを受けられるようになり、移動に伴うストレスと危険性が著しく軽減されました。

遠隔健康モニタリングシステムは、高齢者の生活の質を革新的に向上させました。

IoT対応の医療機器により、継続的かつリアルタイムでの健康状態追跡が可能となり、潜在的な健康リスクを早期に発見できるようになりました。

特に慢性疾患を抱える高齢者にとって、このシステムは単なる医療サービスを超えた、安心感を提供する重要な仕組みとなっています。

また、心理的な側面においても、遠隔医療は大きな変化をもたらしました。

医療専門家との週3回実施されるオンライン健康相談は、高齢者の貴重なコミュニケーションの機会を提供し、孤立感を減少させ、心理的なサポートの役割も果たしています。

遠隔診療システムにより、高齢者は以前と比較してより頻繁に、そしてより簡便に医療専門家と接点を持つことができるようになりました。

これは予防医療の観点から極めて重要な進歩であり、早期介入による健康管理の質的向上につながっています

医療コストの削減と地域経済への波及効果

上勝町の遠隔医療サービスは、医療コストの削減において顕著な成果を上げており、地域経済に多面的な波及効果をもたらしています。

遠隔医療の経済的影響は、直接的な医療費削減から地域全体の経済構造の変革まで、多層的な効果として現れています。

医療コスト削減の最も直接的な成果は、不必要な病院訪問の減少と予防医療の強化であり、高齢者の軽微な症状や慢性疾患管理が効率的に行われ、緊急時の医療介入コストが大幅に低減されたといいます。

町の試算によれば、遠隔医療導入後、65歳以上の住民一人当たりの年間医療費が約15%削減されたといいます。

さらに、間接的な経済効果として最も注目すべきは、高齢者の移動コスト削減です。

従来、医療機関への通院は、交通費や付き添いに伴う機会費用として大きな経済的負担となっていました。

遠隔医療の導入により、これらの付随的なコストが著しく減少し、高齢者およびその家族の経済的負担が軽減されました。

加えて、遠隔医療は地域の労働生産性にも肯定的な影響を与えています。

高齢者の健康管理が改善されることで、家族介護者の就労継続が容易になり、地域の労働市場に間接的な好影響をもたらしており、特に、介護による離職率が従来と比較して約30%低下したことは、地域経済にとって重要な変化です。

地域経済への波及効果は、医療関連産業の新たな発展にも現れています。

遠隔医療システムの運用は、地域のICT企業や医療機器メーカーに新たなビジネスチャンスを創出しています。

上勝町は、この技術革新を地域経済活性化の戦略的機会として捉え、関連する技術開発や人材育成に積極的に投資しています。

これにより、若年層の地域への定着にも間接的に貢献しています。

高齢者が生き生きと活動する姿は、地域の魅力を高め、U・Iターン希望者にとって魅力的な環境を創出しています。

高齢者の健康維持と医療アクセスの改善は、結果的に地域コミュニティの存続可能性を高め、人口流出の抑制にも貢献しており、経済的側面において、遠隔医療は上勝町に革新的な解決策をもたらしたと評価できます。

医療費を削減のみならず、地域の社会経済構造そのものを再構築する潜在力を示したといえます。

上勝町の新たな課題や懸念点

上勝町の遠隔医療サービス導入は革新的な成果を上げる一方で、新たな課題や懸念も顕在化させました。

これらの課題は、遠隔医療の持続可能な発展に向けて慎重に検討する必要があります。

技術的側面において最も顕著な課題は、デジタルデバイド(格差)の深刻化です。

高齢化率の高い上勝町では、依然デジタル技術が苦手な住民が相当数存在し、遠隔医療サービスへのアクセスに格差が生じているといいます。

特に80歳以上の高齢者層では、スマートデバイスの操作に困難を感じる割合が高く、技術的支援の継続的な必要性が指摘されています。

さらに、セキュリティとプライバシー保護は、遠隔医療における重大な懸念事項となっています。

医療データは極めて機密性の高い個人情報であり、サイバーセキュリティリスクに対する脆弱性が常に存在し、高度な暗号化技術と厳格なアクセス管理を導入しているものの、技術的脆弱性に対する不安は完全には払拭されていないといいます。

また、医療的観点からは、対面診療と比較した遠隔診療の限界が指摘されています。

特に複雑な症状や身体的検査を必要とするケースでは、遠隔診療だけでは十分な医療判断が困難な場合があります。

触診や詳細な身体検査が不可能であることは、診断の包括性と正確性に潜在的な制約をもたらします。

社会的・倫理的側面においても重要な課題が浮上しています。

遠隔医療の普及により、従来の人間的な医療接触が減少することへの懸念が存在します。

医療は単なる技術的サービスではなく、共感と人間的なつながりを重視すべき領域であり、デジタル技術による非人間化への警鐘が鳴らされています。

上勝町では、こうした課題に対応するため、以下なような、きめ細かな技術支援と包括的なアプローチを模索しています。:

・継続的な技術トレーニングプログラムの実施

・高齢者向けの使いやすいインターフェース開発

・対面診療との柔軟な併用モデルの構築

・多層的なセキュリティ対策の強化

上勝町の取り組みは、これらの課題に真摯に向き合いながら、地域医療の未来を切り開く先駆的なモデルであり、年齢や地理的条件に関わらず、質の高い医療サービスを受けられる環境を構築したことは、社会的包摂の観点から極めて意義深いことといえます。

技術を人間中心の視点で捉え、地域社会の文脈に適応させることであり、上勝町のモデルは、限られた医療資源を最大限に活用し、地域の持続可能性を高める戦略的アプローチとして全国自治体でも取り組みが広がる事を願います。

その他のコラム

もっと見る