子の懐を"アテ"にせざるを得ない 親の残念な実情

番号 48

再構築せざるを得ない高齢者の‟生存戦略“

先日、会社の後輩が結婚・出産を機に一人暮らしの母親への仕送りを止める相談をした所、烈火のごとくブチ切れられ、2時間近くの電話では飽き足らず翌日、片道2時間かけて自宅にまで押し掛け、出産したての奥さんも巻き込み、泊まり込んで仕送りの必要性を延々と訴え続けたという話を聞きました。

そのお母さんはご自身が高校を中退し、“中卒”という学歴コンプレックスを持っているせいか、典型的な‟教育ママ“で「男は高学歴は当たり前、一人で家族を養うべき」と昭和感満載のブレない信念で専業主婦として後輩と"伴走状態"を常にキープしてきたそうです。

後輩のお父さんはといえば、怒ったことを一度も見た事がないぐらい温和でお母さんとは真逆な、もの静かな方で大手企業の管理職をされていた方だったようですが、ある時会社のまさかの倒産に会い、収入が激減したタイミングで、

「家族を養えなくなった男に用はない」

と言わんばかりに早々に離婚をしてお母さんのご実家に引っ越したそうです。

お母さんのご実家は祖父母とも公務員という非常に安定した環境でもあり、娘であるお母さんが高校中退するほど手を焼いた歴史もあったせいか、孫である後輩を溺愛し、『教育の母、お金の祖父母』と見事に歯車がかみ合った後輩の学歴はメキメキ輝かしい経歴を辿り、無事大手企業に入社する事になりました。

他の同級生の新卒給料より1.5倍近くもらえるようになった後輩に向かって、お母さんは初出社前日に、

「ワタシが親からお金を出すのを頼み、奨学金も使わず大学まで行かせてやったんだから、その分はワタシに返済をするべき」

と、一瞬納得しそうな、めちゃくちゃな理屈で仕送りを強要されながらも、確かにこの環境はお母さんに作り上げてきてもらったものと渋々ながら独身のウチに払えるだけと、がんばって月7~8万円ずつものお金送ってきたそうですが、お母さんの進学高校時代の見栄っ張りママ友との豪遊代やエステ代に消えていったそうです。

その後、お母さんの‟ダブルインカム“先の一つであった祖父母も認知症などの老化が急速に進み、介護施設に入所してしまい、ノーローンの実家に一人取り残されたお母さんも貫いた専業主婦がアダとなり基礎年金の3~4万円を握りしめ、一度派手にした生活レベルを下げられないと、この度再び「男は家庭を守るべき」という呪いにも似た信念を復活させたのでした。

非正規労働、出産・子育てのキャリア中断などが高齢者女性を直撃

厚生労働省の「2023(令和5)年国民生活基礎調査の概況」によると、年金だけで生活している人は全体の41.7%であることがわかりました。

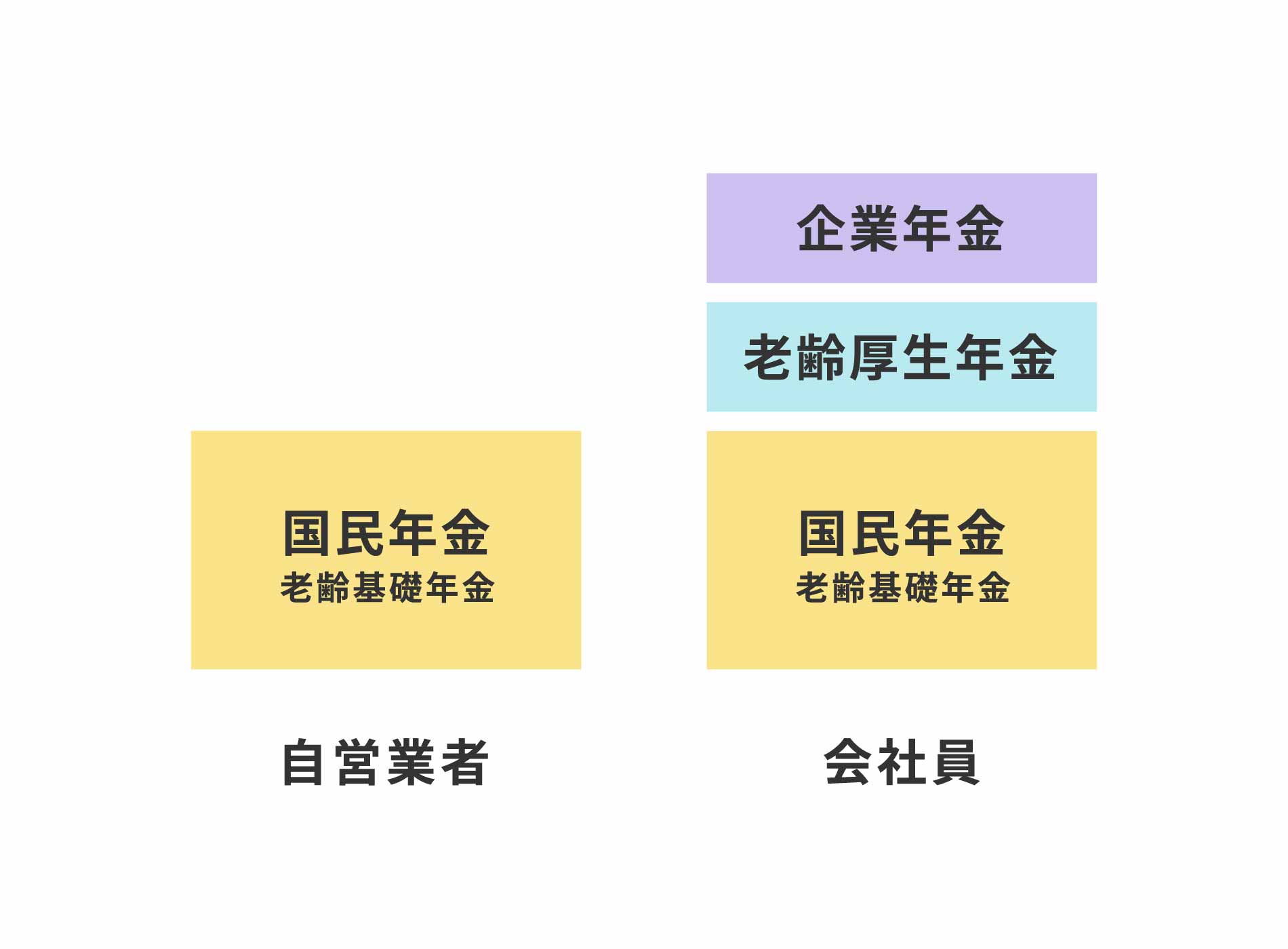

また、夫婦共会社員だった場合の月額平均受給額は約27万円、夫婦共自営だった場合は、半分以下の約10万円になるそうです。

さらに、後輩のお母さんのように、いわゆる1階部分(老齢基礎・旧国民年金老齢年金)のみの年金受給権者で見た場合には、月額3万円台が最も多く、次いで6万円台が多くなっているそうです。

一般的な支出内訳を見ると、住居費が月平均5〜7万円、食費が4〜6万円、医療・介護費が3〜5万円となり、後輩のお母さんのようにノーローンの住居の恩恵はあっても、やはり基礎年金だけでは到底賄いきれない状況にあります。

さらに統計によれば、男性と女性の年金受給額には顕著な格差が存在します。

平均的に、女性の年金受給額は男性の約60-65%にとどまっており、経済的自立を著しく困難にしています。

この格差の背景には、複数の構造的要因が存在するといわれていますが、特に1990年代以降、労働市場の構造変化により、非正規雇用が急速に増加したものが大きな要因であると言われています。

女性労働者の中で、パートタイムや契約社員などの非正規雇用の割合は顕著に高く、2020年時点でも約56%に達しています。

日本の年金制度では、25年以上の保険料納付期間が必要とされますが、現行の年金制度は、継続的かつ安定した正規雇用を基準としているため、非正規雇用や部分就労の女性に対して不利な条件を設定しているといえます。

非正規雇用やキャリア中断、専業主婦といった家族的責任による就労の制約が多くの高齢女性がこの要件を満たすことができていません。

結果として、満額年金を受給できない、あるいは最低限の年金にとどまるケースが多発し、高齢女性の社会的包摂と生活の質に深刻な影響を及ぼしているといえます。

同居家族モデルの衰退

さらに、日本社会における家族構造の急速な変化も、高齢者への経済的支援に深刻な影響を与えています。

核家族化と少子化の進行により、従来の多世代同居型家族モデルは急速に衰退し、高齢者の家族からの支援は著しく減少しています。

総務省の最新調査によれば、三世代同居世帯の割合は1980年の約19%から、2020年には僅か4.3%にまで減少したといいます。

この劇的な変化は、高齢者の経済的脆弱性を一層悪化させる要因となっているといわれています。

若い世代の経済的負担の増大、地理的な距離、キャリア志向の生活スタイルなどが、かつては当然とされていた親への経済的扶養の概念を徐々に希薄化させ、自身のキャリアと生活に重点を置き、親への包括的なサポートを優先しない傾向が強まっているといえます。

経済的側面から見ると、若年層の平均年収は伸び悩み、非正規雇用の増加、住宅費や教育費の高騰により、親への経済的支援の余裕など1ミリも見いだせない状況であり、さらに、就労機会を求めて地方から大都市圏へ移住する若者の増加により、高齢の親と子供の物理的・心理的距離が拡大し、経済的支援だけでなく、日常的なケアや情緒的サポートも困難になっています。

これらのことを裏付けるかのように、厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査」によると、若者世代で親への仕送りしている割合はわずか2.3%と少数で、金額的には平均的に月額2〜4万円が一番多い層といいます。

一方で、仕送りに関する親の扶養控除は、同居の有無に関わらず受けられる可能性があり、扶養控除を受けるための主な条件は、親の年間所得が一定額以下であり、子供が経済的に親を支援していることが証明されることとされています。

具体的には、親の年間所得が48万円未満(公的年金等の収入がある場合は108万円未満)であれば、同居していなくても扶養控除の対象となり得るそうで、108万円となれば月9万円なので対象者も多そうな印象です。

また、扶養控除の金額は、以下のようになり、先ほどの仕送り金額の平均値データの2~4万円はこの制度利用が大きく影響している可能性が考えられます。

親への仕送りが必要だけど躊躇されていた方は、『親を扶養に入れる』という選択肢もチェックしてみてはいかがでしょうか?

【扶養控除金額】

・一般の扶養親族(年齢に関係なく):38万円

・老人扶養親族(年齢が70歳以上で、同居していない場合):48万円

その他のコラム

もっと見る