介護施設を悩ませる “マイナ保険証”預かり問題

番号 45

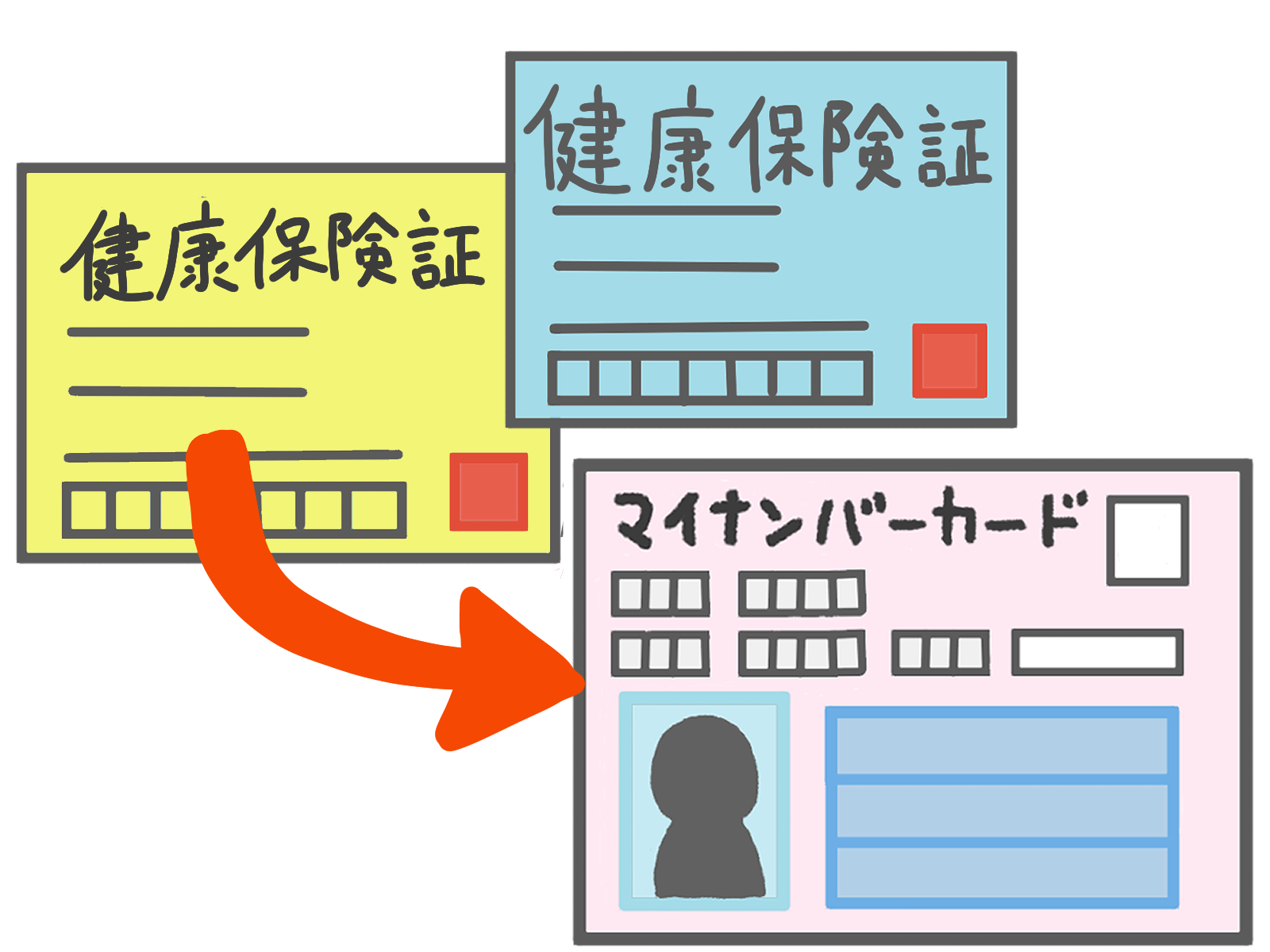

94% の介護施設が「管理できない」と回答した“マイナ保険証”

先日、母の入所する特養から『「マイナンバーカードの健康保険証利用」に伴う対応について』というお知らせを頂きました。

そこには、母のマイナ保険証は預からず、代わりに「資格確認書」が交付される、との記載がありました。

自分のマイナンバーカードは以前からちょこちょこ使ってはいましたが、恥ずかしながらあまりこの仕組み自体理解しておらず、この「資格確認書」なるものが何なのか?果たして得しているのか、損しているのか?

はたまた何か早急に母親のマイナ保険証に関する登録手続きをしなければならないのか?など疑問が噴出してきました。

認知症の母にとって、何らかの手続きをやろうと思った場合には一日がかりで付き添いが必要になるため、はっきり言ってあまり聞きたくない部類のものですが、知らずして後で手続きできなくなっても切ないので色々と調べてみました。

なぜ介護施設で“マイナ保険証”を利用できないのか?

国が行った「健康保険証廃止に伴う高齢者施設等への影響調査」によると、利用者・入所者のマイナカードの管理について、「管理できない」が94%、「管理できる」はわずか6%だったそうです。

2024年12月2日からマイナ保険証に移行された現在、多くの介護施設では、入居者のマイナンバー保険証の対応に苦慮している状況にあるといいます。

ご周知の通りマイナ保険証は原則、暗証番号が必要になることや、悪用されると税や年金など保険資格以外の重要な個人情報にアクセスされるおそれがあるため、『取り扱いの責任が重すぎる』というものが理由といいます。

また、個人情報の取り扱いの他にも、鍵付きのロッカーなどへの保管や管理者の設定、管理台帳への記入など夜間緊急受診など一刻を争う特殊な対応が想定される介護施設の場合は、現実的ではない運用になります。

また、暗証番号の代わりに顔認証するにしても、母のような認知症の高齢者は複数人がかりで顔写真を撮らなけばならなく、とてもではないですが対応しきれないという事です。

「資格確認書」発行はメリット?デメリット?

では、代わり発行されるという「資格確認書」とはなんでしょうか?

確認してみると、マイナ保険証の保持者が特定の資格や権限を有していることを証明する書類で、利用者の個人番号や保険情報、介護保険の適用状況などが記載されており、介護施設の職員は、この資格確認書を確認することで、利用者の保険資格や自己負担額などの重要な情報を迅速に把握でき、今までと変わらず施設側で管理保管できるものというものでした。

「資格確認書」を活用することで、必要最小限の個人情報の共有と適切な管理が可能となり、利用者のプライバシーを守ることができるため、個人情報保護の観点からも重要な役割を果たしそうです。

さらに、介護施設が「資格確認書」を活用して利用者情報を管理することで、行政との円滑なデータ連携が可能となり、制度全体の効率化に寄与する為、介護施設と行政機関の連携をより一層促進するものとして非常に重要な役割を担うとされているようです。

しかし、デメリットとしてはマイナ保険証は確実な本人確認や、過去の薬剤情報の提供ができますが、「資格確認書」は健康保険の資格を確認することのみで、医療機関や薬局に過去の薬剤情報の提供を行えないといいます。

また、5年更新での運用となり、初回の今回は無料での発行となりましたが、今後の登録促進状況によっては未登録者に対しては有償化や情報提供料や事務手数料の支払いなどが発生する可能性もあります。

いずれにせよ、今の母の状況では「資格確認書」を利用するしかなく、夜間や緊急対応が増えてきそうな母にとって、いくつかのメリットを享受できなくても、施設側が即対応をスムーズに行える今の環境を維持して頂く方が重要であるといえます。

しかしながら『90%以上の介護施設で取り扱えない』とされるマイナ保険証の運用は、どんな状況の利用者でも不利益がおきない公平なサービスを享受できるよう、介護家族として早急な対応策と環境整備を強く願うばかりです。

その他のコラム

もっと見る